「食欲の秋」もたけなわ。旬の食材を家庭や飲食店で味わったり、ハイキングでのバーベキューなどを楽しんだりする機会も増えています。

しかし、1年のうちで最も食中毒が多いのは高温多湿の夏場ではなく、10月が最も多いことは案外知られておらず、注意が必要な時季でもあります。秋に食中毒が多発する理由や対策法などについてお話します。

なぜ秋に食中毒が増えるのか?

暑さや湿気で食べ物が傷みやすい印象がある梅雨どきや夏場に比べて、比較的乾燥して気温も下がるはずの10月の食中毒件数が多いというのは、数値に現れているのでしょうか。

「食中毒は年間を通して発生しています。厚生労働省の2017年から2021年まで5年間の統計によると、食中毒発生件数が平均で最も多い月が10月で約100件と、続く3月と9月の約90件を上回っています。

秋に食中毒が多いのはなぜなのでしょうか?

「食中毒の原因は細菌・ウイルス・寄生虫など色々ありますが、特に秋に注意したいのは(1)細菌、(2)寄生虫、(3)自然毒の3つです。

秋は行楽シーズンですので、弁当を持参してのハイキングや屋外でのバーベキュー、さらに祭礼などの機会も多くなります。その際、食材に付着していた細菌が原因となって発生する食中毒も少なくありません。秋は夏に比べて細菌への備えがおろそかになりがちなので、気をつける必要があります。

また、アニサキスなど寄生虫の食中毒も秋に増える傾向があります。サンマやサバ、サケなどのアニサキスが寄生する魚介類が旬を迎え、口にする機会が増えるからです。

これに加えて、自然毒によるものがあります。秋はキノコなどの自然毒が原因となる食中毒が増える傾向にあるのです。自然毒は旬を迎えたフグや野草にも含まれますので、注意が必要です。

細菌性食中毒予防へ厚労省は、細菌を食べ物に「つけない」、食べ物に付着した細菌を「増やさない」、食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつける」の三原則の徹底を呼びかけています。

「細菌をつけないためには手洗いはもちろん、弁当箱などの容器や調理器具を洗剤でよく洗い、熱湯や漂白剤で消毒して十分に乾燥させる必要があります。食材も流水でよく洗う必要がありますが、肉類は水洗いすると付着している細菌が飛び散ってしまう可能性があるので、加熱殺菌してください。

細菌を増やさないためには食材の水分を切って、食べるまでの間の繁殖を防ぎます。煮物は盛り付けカップで仕切るなど、食材の保存と詰め方を工夫してください。水分が出やすいレタスやサラダ菜は、避けたほうが無難です。

秋は夏を乗り越えた疲れが知らず知らずのうちにたまり、体の免疫力も低下しがちで食中毒を発症しやすい状態になっているといいます。また、冬にかけてノロウイルスも繁殖し始める時季ですから、注意が必要です。

「予防三原則」の徹底など食中毒対策を十分に行い、「食欲の秋」を満喫しましょう。

飲み物を持ち歩き 1日1.2リットルの水分補給

まず、何よりも大切なのは熱中症にならないよう暑さから身を守ることです。涼しい服装だけでなく、日傘や帽子を活用しましょう。こまめな水分補給とともに、汗をかいたら塩分も補給しましょう。のどが渇いていなくても、1時間ごとにコップ一杯の水を飲んだり、入浴前後や起床後には水分補給を心がけましょう。1日当たり1.2リットルの水分補給が目安とされています。外出時には飲み物を持ち歩くのもよいでしょう。暑さ指数の有効活用も忘れないでください。

気づきにくい熱中症の初期症状

熱中症かもしれないと自分で感じたり、まわりの人に熱中症の症状がみられたら、落ちついて対処してください。最初の応急処置が肝心です。

熱中症を疑う症状は、めまい、立ちくらみ、顔のほてり、不快感、倦怠感、虚脱感、吐き気、頭痛、筋肉痛、けいれん、大量の発汗、高体温、意識障害などさまざまです。初期症状は、いつもと感覚が違ったり、ぼーっとしたり、感覚が鈍るなど、気づきにくいこともあります。これらの自覚症状から、だんだん重症化していきますが、高齢者の場合、一気に進行することがあるため注意が必要です。

呼びかけに応えなければ救急車を

症状に自分で気づいた場合、冷たい水分をとりましょう。水分摂取だけでなく、体の深部体温を下げることにつながり有効です。涼しい場所に移動し、涼しい服装になり体を冷やします。

家族や周囲の人の異変に気づいた場合、まず呼びかけに応えるかどうかを確認します。応えない場合は救急車を呼んでください。無理に水を飲ませようとはせず、涼しい場所に移し、服をゆるめ、体を冷やしてください。保冷剤などをタオルにまいて太ももの付け根、脇の下、首を冷やします。

呼びかけに応えることができれば、涼しい場所に移し、服をゆるめ、体を冷やし、水分を摂取させましょう。水分を自分で飲めなかったり、意識が混濁してきたら、救急車を呼んだり、医療機関に連れて行きましょう。

医療機関への搬送 状況をよく知る人が付き添いを

医療機関での治療は、全身の冷却と脱水に対する水分補給としての点滴などが行われます。冷却マットなどを使った体の表面からの冷却だけでなく、胃や膀胱に管を挿入し冷たい生理食塩水を出し入れして、体の内部から冷却する方法もとられます。

検査と治療を迅速に始めるために、搬送された方の情報は大切です。様子がおかしくなったときに、どこで何をしていたか、最初の症状はどのようだったかなどについて、その場に居合わせた最も状況のよくわかる人が医療機関まで付き添ってください。そうすることにより熱中症の診断をより迅速に行うことができます。

自分自身と医療体制を守るため 熱中症予防が重要

今年の夏は新型コロナウイルス感染症が収まりそうにありません。困ったことに、新型コロナウイルス感染症を疑う受診の目安になる、息苦しさや強いだるさ、高熱という症状は、熱中症の初期症状でもみられることがあるのです。救急医療の現場では両者の判別が、即座には難しいケースが想定されています。

自分自身の体調観察記録をつけておけば、体調がよくない場合に、それを医師に示すことで、熱中症か新型コロナウイルス感染症かの判断の助けとなるかもしれません。一方、新型コロナウイルス感染症の流行が拡大すれば医療状況がひっ迫し、熱中症に限らず、ぜん息の発作やCOPDの増悪、その他の病気も含めて、救急受診が難しくなる恐れがあります。

新型コロナウイルス感染症が流行している今だからこそ、熱中症の予防が重要になり、ぜん息の発作やCOPDの増悪は避けなければなりません。そのためにも、きちんとした治療と服薬の継続が大切になるのです。

私たちの健康を保つために必要な「水分」。夏は特に水分が失われやすいため、正しい水分補給で乗り切りましょう。

体の約60%を占める水分の働き

突然ですが、あなたは一日にどのくらい水分をとっていますか?理想的な摂取量は、体重50㎏の場合、約2,000mL(2L)です。この量は体重により異なるため、あなたの理想的な水分量を算出してみましょう。(年齢や持病、体調、環境などによっても摂取量の目安は異なります)

体重を入力して理想的な水分量を確認しましょう。

kg(体重) × 40ml

理想的な水分量〇〇ml

飲食で摂取した水分は、血液、リンパ液、細胞間液などの体液の一部として働き、体の機能を調節しています。水分の主な働きは次の通りです。

①栄養素を運ぶ

血液の半分以上は「血漿」という液体でできており、その約90%が水分。つまり、血液の半分以上は水分でできているということです。

私たちが生きていくために必要な酸素・栄養素・ホルモンや菌・ウィルスと戦う免疫細胞はすべて、この水分によって体中に送り届けられます。逆に、老廃物や体に不必要なものを運び出すのも水分です。

生命を維持するためには、水分は不可欠なのです。

②体温を一定に保つ

水には、温まりにくく冷めにくい性質があり、これを利用して体温を一定に保っています。また、暑い場所にいるときには発汗して体温が上がらないように調節しています。

③消化機能を高める

唾液や胃液などの消化液もおよそ9割が水分でできており、栄養素を分解(加水分解)・消化吸収するために水が使われています。

体の水分は、汗や息からも常に失われています。これが過剰になると脱水症状として、頭痛、便秘、むくみなど、様々な影響が体に現れます。さらに症状が悪化すれば、全身の機能不全や熱中症にも。次にあげる水分不足のサインを見逃さず、積極的に水分補給しましょう。

こんな症状があったら花粉症かも?

花粉症は、花粉が原因でさまざまな症状が生じる季節性のアレルギー疾患です。最も患者数が多いとされているのはスギ花粉症ですが、スギ花粉症患者の8割がヒノキ花粉症も合併しているといわれています。スギ花粉は2~4月、ヒノキ花粉は4~5月頃に多く飛散します。

花粉症は、花粉に対して体が過剰反応を起こしている状態です。本来、花粉は害のあるものではありません。しかし、体が花粉を「排除すべき異物」と認識してしまうと、花粉に対する抗体(IgE抗体)が作られます。この抗体は、免疫系において重要な役割を果たす肥満細胞の表面に付着し、異物である花粉を排除できるようにスタンバイしています。この状態で花粉症シーズンを迎え、花粉が体内に取り込まれると、肥満細胞からヒスタミンやロイコトリエンといった炎症を誘発する物質が放出されます。これによってくしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみといったアレルギー症状が生じるのです。

現在の花粉症治療

花粉症の治療は、大きく分けると次の3つの方法があります。治療法によって、得られる効果だけでなく、通院の頻度や治療に要する期間、治療開始のタイミングなども異なります。市販の薬で対処する方法もありますが、自分の症状やライフスタイルに合った対策を行うためにも、まずは医師に相談することをお勧めします。

①薬物療法

花粉症に対して最も多く使われている薬は抗ヒスタミン薬です。放出されたヒスタミンの働きを抑えることで、くしゃみや鼻水などの症状を抑える効果があります。抗ヒスタミン薬は薬局でも購入可能で、眠気などの副作用が出にくい第二世代の抗ヒスタミン薬も販売されています。

抗ヒスタミン薬以外にも、花粉症に対する薬にはさまざまな種類があります。それぞれの薬に特徴があるため、症状に合わせて使い分けます。例えば、くしゃみや鼻水に対しては抗ヒスタミン薬が効果を発揮することが多いですが、鼻づまりのひどい患者さんには、抗ロイコトリエン薬といった別の種類の薬が使われることもあります。花粉症と思われる症状が出たら、早めに受診し、自分の症状に合った薬を処方してもらうとよいでしょう。

②レーザー治療

レーザーを使って鼻の粘膜を焼いて凝固する治療法です。空気の通り道が広くなって鼻づまりに効果があるほか、レーザーを当てることで粘膜が乾燥するため、花粉が付着しにくくなったり、鼻汁の分泌が起こりにくくなったりします。

治療は30分程度で終わります。効果は永続的に続くものではありませんが、1年に1回、花粉症シーズンが始まる前に治療を受けておくことで、1シーズンは効果の継続が期待できます。

レーザー治療は、薬の服用によって眠くなると特に困る職種の人や受験生、薬を飲めない妊婦さん、忙しくて頻繁な通院が難しいビジネスパーソンなどに向いている治療法です。花粉症の症状が出てからでは治療が難しいため、花粉が本格的に飛び始める前の12~1月のうちに治療を受けておく必要があります。

③アレルゲン免疫療法(減感作療法)

花粉症の原因となっているアレルゲンを少量ずつ体に与え続けることで、「花粉は体に危険なものではない」ということを体に覚え込ませて、花粉に対するアレルギー反応を起こさないようにする治療法です。花粉症による症状は、花粉を異物と認識して排除し、体を防御しようとするために起こるものなので、「花粉は排除する必要のない物質だ」ということを体が認識すれば、花粉に対する反応が変わります。

以前は注射によってアレルゲンを体内に入れていましたが、2014年に「舌下免疫療法」が保険適用されたため、現在は口の中に薬を入れることで治療を行えるようになりました。舌の裏に花粉のアレルゲンを含む薬液や錠剤をしばらく保持した後、飲み込みます。約7割の方が、舌下免疫療法によって症状減少の効果を得ています。

花粉症を根本的に改善することを望むのであれば、現段階では舌下免疫療法が有効とされています。しかし、再発しないような効果を得られるまで3~5年間にわたって毎日薬を飲み続けなければなりません。また、舌下免疫療法は、花粉の飛んでいない6~12月に始めておく必要があります。来シーズン以降にこの治療を希望する場合は、花粉の飛散が終わる頃に、医師に相談してください。

日常における対策

花粉症対策として最も重要なことは、花粉との接触をできる限り避けることです。体内に入る花粉を少しでも減らせるよう、外出時はマスクや眼鏡、帽子を着用して、鼻や目、皮膚に花粉が付着しないようにしましょう。また、ウールのコートなど、毛羽のある素材の上着やマフラーなどは、花粉が付着しやすいため避けることをお勧めします。そして、外出先から帰ったら、玄関先で衣服や髪をよく払い、花粉を室内に持ち込まないことも大切です。現在花粉症の症状が出ていない人も、このような対策で花粉を避けておいたほうが安心です。

また、花粉症シーズンの間に風邪を引かないようにすることも、花粉症対策になります。風邪を引くと鼻の粘膜が荒れ、花粉が粘膜に付着しやすくなります。花粉の飛散する時期は、冬から春に向けて季節の変わり目でもあり、体調を崩しやすい時期ですので、できるだけ健康に気をつけて過ごすことが大切です。

花粉症は命にかかわる病気ではありませんが、数ヵ月にわたって生活の質を低下させるやっかいな病気です。また、仕事や勉強などに集中しにくくなるため、生産性も大きく低下してしまいます。毎年不快な症状に悩まされている人は、耳鼻咽喉科を受診して、治療法を相談してみてはいかがでしょうか。

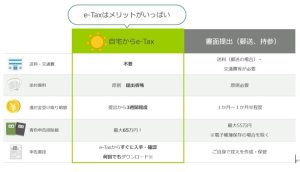

今確定申告の真っ最中です

今年は、練習を兼ねて

土地や建物を去年売却した方の申告に限らず

医療控除や、ふるさと納税などの

還付金申請を ネットで行ってみたらどうでしょう

尚、還付金の申請は過去5年分まで有効です。

令和6年分確定申告から、国税庁ホームページ

「確定申告書等作成コーナー」がさらに便利になります。

詳しくは

「令和6年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でさらに便利に!」を

参照ください。

国税庁のホームページを スマートホンやパソコン画面で一度ご覧になって試してみましょう

いろんな方法で

直接申告できたり プリントアウトして

郵送することもできます。

税務署で順番待ちするよりもらくちんです。

ダイエットのために、食事に気を遣っている方は多いでしょう。

「脂っこいものは避けている」

「おやつや夜食は食べない」

「食べ過ぎた次の日は量を減らしている」

ダイエットを実践している方であれば、何かしら食事で気を付けているポイントはあるはずです。しかし、「なかなか瘦せられない」「瘦せてもすぐにリバウンドする」という方は少なくありません。

その原因として考えられるのは食事の「量」だけを意識していまっているケース。もちろん、食事の量は体重の増減に関わる要素ですが、量を減らすだけではダイエットを成功させることはできません。

①カロリーを摂り過ぎない

ダイエットの基本中の基本といえるのが、摂取カロリー<消費カロリーを維持することです。摂取カロリーが消費カロリーを上回らない限りは体重が増えることはありません。

②栄養バランスを整える

ダイエットはとにかく摂取カロリーを減らせばよいというものではありません。極端なカロリー制限は、生きていく上で必要な栄養を摂取できないために健康を損なう可能性があります。

③ 糖質を摂り過ぎない

糖質を過剰に摂取すると、食後の血糖値が急激に上がってしまいます。血糖値が上昇すると、体内では血糖値を下げるためにインスリンを分泌し、ブドウ糖が細胞内にエネルギーとして取り込まれます。余ったブドウ糖の一部が脂肪に合成され、蓄えられます。

④ 朝昼晩の3食を欠かさない

ダイエットのために食事を抜く方がいますが、「欠食」はダイエットにおいては本末転倒といえます。なぜなら、食事と食事の間隔が空き過ぎると、ドカ食いしやすいだけでなく、食後の血糖値が急激に上がりやすくなり、結果的に太りやすくなるからです。

⑤タンパク質をしっかり摂る

ダイエットにおいて重要なことは瘦せることだけでなく、太りにくい体を作ること。筋肉量の低下は基礎代謝量の低下につながるので、筋肉を維持するためにもタンパク質はしっかり摂りましょう。

なお、タンパク質には「動物性タンパク質(肉や魚など)」と「植物性タンパク質(大豆やきのこなど)」の2種類あるため、両方をバランス良く取り入れることも大切です。

⑥食べ方を工夫する

ダイエットにおいては食べるものだけでなく、「食べ方」も工夫しましょう。

例えば、「ベジファースト」と呼ばれる、食物繊維(野菜、きのこ、海藻、こんにゃく)⇒タンパク質⇒主食(炭水化物)の順で食べると、血糖値の上昇を抑えやすくなります。また、ゆっくり嚙んで食べると満腹中枢がされて、満腹感を感じやすくなります。

⑦無理なく続ける

ダイエットは継続してこそ効果を発揮するものなので、無理なく続けられる食事を心掛けましょう。我慢のしすぎはストレスが溜まるので、ダイエットにおいては逆効果です。

モチベーションを保つために日々の記録を付けたり、息抜きに「チートデイ」を設けるなど工夫しましょう!

今後多くなる事柄に相続からの相続登記や境界の確認などが増えてくると思います。

あなたの土地から近隣の土地への境界確認や

近隣の土地からあなたの土地への境界確認

境界付近で起こりうることに

庭木や塀などの越境の問題があります。

もし 敷地の境界を越えて何かがあれば

これを機に対処しておくことがいいかと思います。

ただし建物の庇などは切り落とすわけにはいかないので

覚書をお互いで取り交わしておくのがいいと思います。

覚書例

この様な文面でいいかと思います。

覚 書

以下、「甲」という。)と

以下、「乙」という。)とは、

甲が所有する土地(松山市○○○○ 〇番地 ○○(以下、「甲所有地」という。)

乙が所有する土地(松山市○○○○ 〇番地 ○○以下、「乙所有地」という。)

との境界確認において、甲所有する建物、以下、「甲所有建物」という。)の

△△△の一部(以下、「越境部分」という。)が 乙所有地内に越境していることについて、

次の通り合意した。

第1条 甲と乙は、 年 月 日に甲所有地と乙所有地の境界確認を行い、

甲所有の建物 △△△の一部が乙所有地内に越境していることをお互いに確認した。

第2条 甲所有建物を再建築する場合には、甲の責任と負担において越境部分を解消するものとする。

第3条 甲と乙は、本覚書に関わる甲所有地および甲所有建物または乙所有地について、相続あるいは

第三者に譲渡または貸与する場合、本覚書の確認事項を当該相続人あるいは第三者に承継させるものとする。

以上の合意成立の証として、

本覚書 2通を作成し、甲・乙署名押印のうえ甲、乙が各自一通宛を保有する。

記

[越境部分に係る 甲の建物の表示]

(所在地) ____________ _

以上

年 月 日

甲 (住所)

(氏名) ㊞

乙 (住所)

(氏名) ㊞

お互い相続で取得したのであれば近隣のあいさつ位は事前に行っておくのも

礼儀としていいのかと思います。

遠方にお住まいで ごあいさつ回りが遅れる場合や 出来ない場合、近隣のお宅も空き家なので

連絡先等が不明な場合や近隣の方も遠方にお住いの場合で連絡の方法が見つからないなど

弊社にご相談いただけれは、どのようなことでも御相談に応じられるように

解決策をアドバイスできると思います。

もしあなたがダイエットをしている場合、カロリーで見るとうどんに軍配が上がると思うでしょうが、総合的にはそばをオススメいたします。

GI値で見ると蕎麦がダイエットによい

GI(Glycemic Index)値とは食後血糖値の上昇度を示す指標です。うどんは高GI食品、そばは低GI食品に分類され、高GI食品ほど血糖値が速く上昇し、低GI食品ほど上昇しにくい傾向にあります。

血糖値は急激に上昇すると、インスリンという血糖値を下げるためのホルモンが過剰に分泌されます。そして血液中に糖分が多く余っていると、インスリンが糖分を中性脂肪に換えて体に貯蔵するのです。

中性脂肪が増えると肥満につながる可能性があるため、GI値が低いとダイエットによいといわれています。

蕎麦粉にはたんぱく質も含まれる

そばの原料である蕎麦粉は、小麦粉や米と比べてたんぱく質が多いことも、そばがダイエットに適していると理由といえます。

なぜなら、たんぱく質は筋肉を作る材料となる栄養素だからです。筋肉量の低下は基礎代謝(※)の低下を招き、結果として痩せにくい体質につながってしまいます。

(※)人が生きていく必要な最小限に近いエネルギー消費量のこと

そこでたんぱく質もしっかり摂りたい方は、先ほどご紹介した蕎麦粉が豊富な十割そばを選ぶとよいですね。

さらに蕎麦に含まれるビタミンB1がダイエットをサポート

通常、そばにはうどんの2倍におよぶビタミンB1が含まれています。ビタミンB1は糖質を分解してエネルギーに変える働きをサポートします。そのため、そばの方が効率的に糖質を分解する可能性も。

以上から総合的に判断するとダイエットにはそばがよいと考えられますが、うどんを食べることが悪ではないので、ご自身の好みや気分に合わせて両方の麺を楽しんでいただけたらと思います。

選び方と保存方法

上記でご紹介した成分は、そばの色が濃いもの(そば粉が多いもの)の方が多く含まれます。そばの効果も存分に活用したい場合は、八割蕎麦や十割蕎麦がよいでしょう。

そして、生麺やゆで麺は冷蔵庫で保存してください。乾麺は乾燥剤と一緒に密閉容器に入れて、冷暗所で保管するとよいです。

まとめ

以上、そば&うどんについてまとめますと、

・糖質量は変わらないが、カロリーはうどんが低め

・GI値やビタミンB1の含有量を考えると、ダイエットには蕎麦がおすすめ

となります。

当記事ではそばとうどん単体に特化して話をしましたが、どちらもトッピングの種類や量にも気をつけてくださいね。

今回の記事をきっかけに、あなたの健康にお役に立てたら嬉しいです。

行楽の秋です レンタカーでのドライブも多いと思います

さっそくガソリンを入れにスタンドへ♪

ガ~~~~~ン!!給油口どっちだっけ??

ドアを開けて確認するのもカッコ悪いですよね!

そんな時は、せっかくガソリンメーターを見ているんでしたら、

メーターの小さなマークも良く見て!! 確認

ガソリンの向きで決まっています

このマークの向きを確認

とゆうことなので

一度ご自身の車でご確認を

夏の暑さが厳しい時期は、身体に疲労がたまりやすい時期でもあります。夏の疲労の原因は、暑さで体力を奪われることと、栄養バランスの悪い食生活です。

夏の疲労回復に効果のある栄養素や、それらが含まれる食べ物を紹介します。

疲労回復に役立つ食事をとって、暑い夏を乗り切りましょう。

疲労回復に効果的な栄養素とは

疲労回復に効果のある栄養素は、『ビタミンB群』『タンパク質』『クエン酸』などです。

以下で、それぞれの効果や、含まれる食材をご紹介します。

● ビタミンB群

ビタミンB群は、B1・B2・B6・B12・ナイアシン・パントテン酸・ビオチン・葉酸の8種を総称したもので、エネルギー代謝に関わる栄養素です。

豚ひれ肉や赤身の魚、アーモンドなどに含まれ、食べ物をエネルギーに変換し、疲労回復をサポートします。

とくにビタミンB1は糖質やアミノ酸の代謝に不可欠で、筋肉疲労の軽減に効果を発揮し、不足すると倦怠感や食欲不振につながります。吸収されやすくするために、アリシンを含む食べ物(ニンニク・にら・玉ねぎなど)と一緒に調理することがおすすめです。

必要量を超えた水溶性ビタミンは尿で排出されるため、一度の大量摂取ではなく、こまめな摂取が大切です。

● タンパク質

夏の暑さで減退した体力を回復するには、タンパク質の摂取が重要です。

豚肉や鶏むね肉、豆腐などに多く含まれ、筋肉や骨の原料になるほか、エネルギーとして利用されます。

タンパク質を構成する20種のアミノ酸のうち、体内で合成できない「必須アミノ酸」が9種あります。

2種あるタンパク質の1つである動物性タンパク質は、この必須アミノ酸をバランスよく含み、含有量が豊富です。

消化吸収が早く、筋肉を再生するための効率のよい栄養補給が可能です。

摂取しすぎると、消化吸収できずに残ったものが腸内で腐敗し、毒素を発生させます。

もう1つの植物性タンパク質は、必須アミノ酸の量やバランスが動物性よりやや劣り、ゆっくり消化吸収されます。その代わり、抗酸化作用をもつイソフラボンや代謝を上げるカリウムなど、動物性にない栄養素を含有し、脂肪量も少なめです。

動物性タンパク質と植物性タンパク質を、バランスよくとることが大切です。

● クエン酸

酸っぱい食べ物に含まれるクエン酸の摂取は、疲労回復におすすめです。

疲労の原因である乳酸を体外に排出したり、吸収されたタンパク質や炭水化物をエネルギーに変換したりします。

柑橘類や梅干し、お酢などに多く含まれます。

酸味は胃の働きを活性化させ、食欲を促進させるため、食欲不振に陥りがちな夏の食事に酸っぱい食べ物を取り入れることがおすすめです。

疲労回復に役立つ食べ物

食事で疲労の回復を図るためには、前述の栄養素を含む食材の利用が大切です。

さまざまな食品を普段の食事に取り入れることで、栄養素をバランスよく摂取できます。

以下で、疲労回復に役立つ食べ物を紹介します。

● 肉・魚類

肉・魚類に多く含まれるタンパク質やビタミンB群は、エネルギー代謝の向上によって肉体疲労を回復させます。

肉類でおすすめの食材は、豚肉や鶏肉です。とくに豚のひれ肉やもも肉は疲労回復やエネルギーの源となるビタミンB1が豊富で、あらゆる食品と比べても効率のよい摂取ができます。同じく豚肉に含まれるビタミンB12は、葉酸と協力して赤血球を作り、貧血予防に役立つでしょう。

魚類では、うなぎやサバ、カツオなどにビタミンB1が多く含まれます。

とくにうなぎは魚介類でトップクラスのビタミンB1含有量を誇り、抗酸化作用や血流改善の効果をもつビタミンEも豊富です。カツオも、ビタミンB群と動物性タンパク質をたっぷり含み、疲労回復におすすめの食材です。

暑い夏に食べやすい料理として、豚肉の生姜焼きやレバニラ炒め、うなぎの蒲焼などがあります。

● 卵

卵は、9種類全ての必須アミノ酸を含む優秀なタンパク源です。

アミノ酸の量を基準値と比較して求める 『アミノ酸スコア』において、最高点の100点を誇っています。

タンパク質のほか、ビタミンB2・ビタミンB12・ビタミンD・ビタミンA・ビタミンEなども豊富で、疲れた体に元気をもたらします。

夏でも食べやすい卵料理は、ニラ玉やトマトと卵の炒め物などです。

また、『そうめん』や『つけ麺』のトッピングとしてゆで卵を食べる方法もおすすめです。

● 緑黄色野菜・果物

緑黄色野菜・果果物にはビタミン・ミネラル・クエン酸が含まれ、疲労回復に効果があります。

とくにクエン酸を多く含むものがおすすめで、オレンジ・グレープフルーツ・夏みかんなどが当てはまります。

朝食やデザートに果物を取り入れることで、無理のない摂取が可能です。

● ナッツ類

ナッツ類は、亜鉛・ビタミンB群・ビタミンEを多く含みます。

亜鉛は免疫力を向上させ、ビタミンB群はエネルギー代謝を向上させる働きがあります。

とくにアーモンドは、「スーパーフード」といわれるほど高い栄養価が特徴です。

抗酸化作用があるビタミンEや、腸内環境を整える食物繊維が豊富です。

ビタミンB2も多く含み、夏の紫外線でダメージを受けた肌の健康をサポートします。

1日の摂取目安は23粒ほどで、小袋や小分けパックに入れて持ち歩くことで、外出先での栄養補給に便利です。

● キムチ

発酵食品であるキムチには乳酸菌が含まれ、腸内環境を整えます。

腸内環境が整うことで、食事から栄養を取り込みやすくなり、エネルギー代謝が向上するのです。

また、キムチの材料である唐辛子に含まれる「カプサイシン」は、血流が改善し消化を助けます。

キムチの辛味と酸味は食欲を促進させ、食欲が減退しがちな夏の栄養補給をサポートします。豚キムチにしたりご飯や冷麺とともに食べたりする方法がおすすめです。

● ネバネバした食材

ネバネバした食材は胃の粘膜を保護し、タンパク質の分解を助けます。

代表的な食材は、オクラ・モロヘイヤ・なめこなどです。

とくにモロヘイヤは、カリウム・カロテン・ビタミンB2を多く含み、夏の疲労回復にピッタリです。ビタミンB12が豊富な肉や魚介類とともにとることがおすすめです、

味噌汁に入れたり、肉や卵と炒めたりすることで、手軽に食べられます。

夏の疲労回復に役立つ食べ物のポイントは、以下の通りです。

• 夏は炭水化物に偏った食生活になりやすいため、ビタミンB群やタンパク質が含まれる食べ物を摂取する

• 疲労回復に効果を発揮するクエン酸が含まれる食べ物を摂取する

• 胃腸の冷えによる疲れを改善するために、温かい食べ物を摂取する

栄養バランスに配慮した食事をとって、元気に夏を過ごしましょう。

何を どこで どう調べるか

グーグル検索や インターネット検索

メーカーの物の検索はメーカーに 公的なことは 各省庁のHPで

ネット検索もメーカーのサイトで

昔からよく見るのが カギのシリンダー交換

GOALや 美和 両者ともに交換の方法の動画があります。

参考に一度は見てみてください。

出来ないことを どうすればできるか ヒントはどこで見つけられるか

どうすれば安く仕入れ 利益につながるかなど検索の方法はいろいろです。

先日、手術をした際 若い先生と 年配の先生の会話

ロボット手術の話 若先生はメーカーの講習会でいろんなことが学べたと

今までのやり方ではなく その機械を作ったメーカの意図が良くわかったとか

どの様な機械も作る側は このように使うと便利になるというような改良を重なているそうです。

勉強会は 新しいものの発表会です。

どんどん参加 知識のUPを図らないといけないと感じました。

愛媛県の 観光に関する 動画も参考にできそうです。

https://www.pref.ehime.jp/site/ehimenettv/

こんな動画で 宣伝が出来ればどうでしょう

https://www.youtube.com/@EhimePref

こんにちは。

今年の1月から休日を利用して、

四国霊場八十八ヶ所巡り(通称:お遍路)に

行って参りました。

お遍路とは?

平安時代の名僧・空海(弘法大師)は四国でも修行をし、八十八ヶ所を選び四国八十八ヶ所霊場を開創されたと伝えられています。

そのお大師さまの御跡である八十八ヶ所霊場を巡礼することが遍路です。

当初は修行僧などが中心でしたが、人々の信仰(弘法大師信仰)が高まるにつれて日本全国から多くの方が遍路するようになったといわれてます。

現在では、世界中から、誰しもが一度は訪れたい霊場として発展しています。

四国八十八ヶ所

88カ所の霊場は四国4県にまたがっています。

1番から88番までを順番に並べると徳島県→高知県→愛媛県→香川県の順番になり、順番通りに廻ることを「順打ち」といいます。

88番から1番までと逆に廻ることを「逆打ち」といい、最初に逆打ちを行った伊予の国(愛媛県)の長者・河野衛門三郎の故事から、

4年に一度の閏年に「逆打ち」をすると功徳が大きいといわれています。

ということで、私自身、7年ぶり4回目の今回は香川県の88番札所「大窪寺」からスタートしました。

感じたこと

1月からスタートして、四国には「自然の宝庫」と言える『山』があり『海』があり

ホッと一息がつける場所だと感じます。

また、さまざまな「人」との出会いもあり、何回行っても、

「また行きたい!」と思えるそれがお遍路の魅力ではないかと思います。

ぜひ、チャレンジしてみてはいかがでしょうか?

お客様一人ひとりの想いに寄り添い、快適な住まいをご提案します

ワンズ・ホームのスペシャリスト集団が、あなたの想いの実現に向けて誠心誠意サポートいたします